Page 1 :

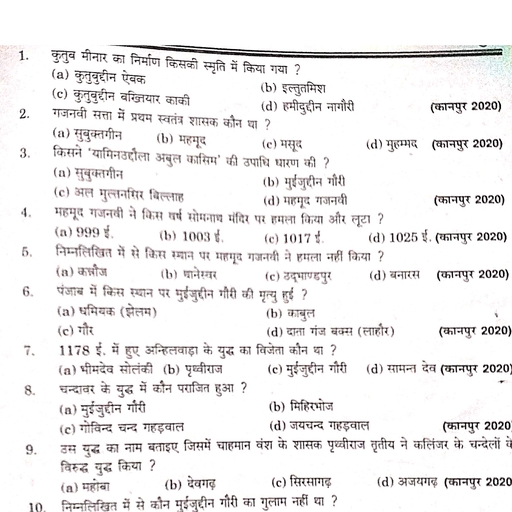

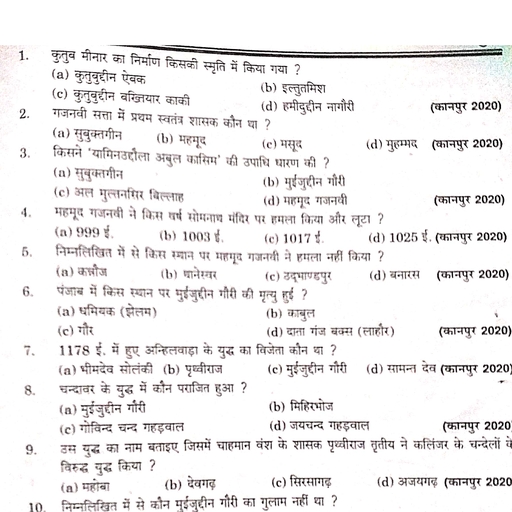

सल्तनतकालीन स्थापत्य-कला, (1206-1526 ई.), डॉ. ईश्वरीप्रसाद ने उचित ही लिखा है : "भारत में अपना शासन स्थापित करने वाले, तर्क और अफगान बर्बर योद्धा मात्र न थे। उनकी युद्ध-प्रणाली अवश्य हृदयहीन थी" परन्तु, कला और संस्कृति के भी उनके अपने आदर्श थे। वे मानव-जाति के संहार एवं, भवन-निर्माण-कला में समान रुचि रखते थे।", चोपड़ा, पुरी व दास की मान्यता है : "अरबों द्वारा राज्य-विस्तार के उद्देश्य से 712 ई., में सिन्ध की विजय समग्र भारत को, जो 1200 ई. तक ब्राह्मण-कला पद्धति का अनुसरण, करता रहा था, प्रभावित नहीं किया। इसके बाद जब सम्पूर्ण उत्तर भारत पर मुसलमानों का, कब्जा हो गया और उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तभी से भारत में इस्लामी कला, का इतिहास प्रारम्भ होता है।", डॉ. आशीर्वादीलाल लिखते हैं कि "तुर्कों की भारत-विजय के समय तक मध्य-एशिया, की विभिन्न जातियों ने स्थापत्य-कला की एक ऐसी शैली विकसित कर ली थी जो एक ओर, टान्स-ऑक्सियाना, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिण-पश्चिमी, यरोप की स्थानीय शैलियों और दूसरी ओर अरब की मुस्लिम शैली के समन्वय से बनी थी।, ईरान की स्थापत्य-कला की कुछ मौलिक विशेषताओं जैसे नोंकदार तिपतिया मेहराब, (Irefoil Arches), मेहराबी डाटदार छतें (Transverse Vaults), इमारतों की अठपहला, रूपरेखा, गुम्बज आदि का जन्म तो वैसे भारत में हुआ था पर उनका पूर्ण विकास ईरान में, हुआ । इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य-एशिया की इस मिश्रित शैली के उत्थान में भारत, का विशेष योगदान था। 12वीं शताब्दी में जिस स्थापत्य-कला को साथ लेकर मुसलमान, आक्रान्ताओं ने भारत में प्रवेश किया, वह पूर्णतः मुस्लिम अथवा अरबी नहीं थी। इसकी चार, मुख्य विशेषताएँ थीं : (1) गुम्बद, (2) ऊँची मीनारें, (3) मेहराब, (4) मेहराबी डाटदार छत ।, परन्तु भारत में प्रवेश करने पर उन्हें यहाँ एक अत्यन्त विकसित भवन-निर्माण-कला के दर्शन, हुए जो बीम-ब्रेकेट के सिद्धान्त पर आधारित थी जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार, थीं : (1) पटी हुई छतें, (2) आगे बढ़े हुए ब्रेकेट (का्बेल ब्रेकेट), (3) शिखर, (4) घोड़ियों, पर स्थित मेहराब, (5) गोल व चौकोर खम्भे । विदेशी आक्रमणकारी अपने साथ कलाकारों, ने, 6.

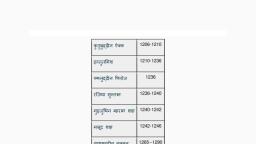

Page 2 :

छाप पड़ी। इसके मूलभूत विचार एक अभिव्यंजना के विभिन्न रूप विशुद्ध रूप से भारतीय ।, कराया उन पर भारतीयता की छाप अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। कला-विशेषज्ञ ।, ई. बी. हैवेल का मत है : "भारत में मुस्लिम स्थापत्य-कला पर इस देश की कला की गहरी।, को लेकर नहीं आये थे अतः भारतीय कलाकारों की सहायता से उन्होंने जिन भवनों का निर्माण ।, को लेकर नहीं आये थे अत: भारतीय कलाकारों की सहायता से उन्होंने जिन भवनों का, छाप पड़ी। इसके मूलभूत विचार एक अभिव्यंजना के विभिन्न रूप विशुद्ध रूप से भागवी ा, हैं। उनको विदेशों से नहीं लाया गया ।" हिन्दू मन्दिरों की भग्न सामग्री से बनायी गयी इमारके, में हिन्दू-मुस्लिम शैली के सामंजस्य का दिग्दर्शन होता है।, डॉ. रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है : "हिन्दू वास्तुकला का प्रभाव आकार की, विराटता के कारण पड़ता है, मुस्लिम वास्तुकला का तफसीली बारीकी के कारण। एक मे, शक्ति की शोभा है, दूसरे में सौन्दर्य का सम्मोहन । हिन्दू निर्माताओं में राग था, उद्देग और, उद्दामता थी तथा उनकी उर्वरता का स्रोत कभी सूखता ही नहीं था । मुस्लिम निर्माताओं में, रुचि थी और कला से आनन्द लेने की उमंग थी। ", हिन्दू-मुस्लिम स्थापत्य-कला शैलियों में अनेकानेक विभिन्नताएँ होते हुए भी धीरे-धीरे, सामंजस्य स्थापित हो गया था। सर जॉन मार्शल ने लिखा है : "हिन्दू मन्दिर और मुस्लिम, मस्जिद में एक समान बात यह थी कि दोनों में एक विस्तृत खुला ऑगन होता था जिसमें चारों, ओर खम्भेदार कमरे होते थे । ऐसे मन्दिरों को सरलता से मस्जिदों के रूप में बदला जा सकता, था इसलिए विजेताओं ने उनका इसी कार्य के लिए उपयोग किया। साथ ही हिन्दू व मुस्लिम, दोनों ही कलाएँ सजावट-प्रधान थीं । ", हिन्दू-मुस्लिम कला के सम्पर्क ने एक नवीन शैली को जन्म दिया जिसे इण्डो-इस्लामिक, कला कहा जा सकता है, और सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-, (1) दिल्ली सल्तनत-काल (1206-1526 ई); और (2) मुगल-काल (1526-1801 ई,)।, :, दास-वंश की इमारतें (1206-1210 ई.), 1. कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद दास-वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के, शासनकाल में दिल्ली में राय पिथौरा अथवा पृथ्वीराज चौहान के किले के समीप एक मन्दिर, को तोड़कर 'कुव्वत-उल-इस्लाम' मस्जिद का निर्माण कराया गया । मन्दिर के चबूतरे में कोई, परिवर्तन नहीं किया गया परन्तु इसके निर्माण में 26 मन्दिरों को तोड़कर उनकी सामग्री प्रयोग, में लायी गयी। इस मस्जिद में स्तम्भों वाले बरामदों से घिरा हुआ एक आयताकार सहन है।, इसके पश्चिमी भाग में पूजागृह और शेष तीन और प्रवेश-द्वार हैं। इस इमारत की मुख्य, विशेषता मुस्लिम शैली की मेहराबदार दरवाजों की पर्दा जैसी दीवार थी जिस पर मुस्लिम, शैली की सजावट थी और इस पर कुरान की आयते खुदी हुई थीं। बाद में इल्तुतमिश व, अलाउद्दीन खलजी ने इसमें कुछ और परिवर्तन कराये। इसके ऑगन व इबादतखाने को, विस्तृत कर दिया गया। पर्सी ब्राउन ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है : "अपनी कलात्मक, तथा स्थापत्य-कला सम्बन्धी विशेषता के साथ-साथ दिल्ली में यह मस्जिद अपनी मेहराबों की, पंक्तियों के कारण उल्लेखनीय इमारत है।"

Page 3 :

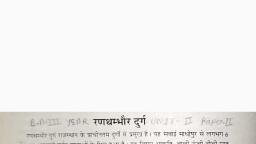

तुगलक ने इस पर एक मंजिल और बनवा दी थी । अब यह 228 फुट ऊँची है। इसमें 360।, सीढ़ियाँ हैं। आधार पर इसका व्यास 14-32 मीटर है तथा चोटी पर 2-75 मीटर है। भारत में, कुतुबमीनार' है जिसके निर्माण का प्रारम्भ 1199 ई. में ऐबक ने कराया परन्तु जो इल्तुतमिश ।, के शासनकाल में 1212 ई. में पूर्ण हुई। मूल रूप में यह चार मंजिल की थी परन्तु फिरोज ।, 2. कुतुबमीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण इमारत, जो, आसनकाल में 1212 ई. में पूर्ण हुई। मूल रूप में यह चार मंजिल की थी परन्तु फिरोज, क ने इस पर एक मंजिल और बनवा दी थी । अब यह 228 फुट ऊँची है। इसमें 360, ्थर से निर्मित यह सबसे ऊँचा स्तम्भ है। इसका नामांकन प्रसिद्ध सूफी सन्त ख्वाजा, জतबद्दीन के नाम पर है। डॉ. आशीर्वादीलाल इसके निर्माण का उद्देश्य मुअज्जिन द्वारा अजान, के लिए कराया गया बताते हैं, परन्तु डॉ. रामनाथ इससे सहमत नहीं हैं। वह इसे केवल एक, प्रतीकात्मक इमारत मानते हैं। उन्होंने इसे बनवाने का ध्येय लोगों को इस्लाम की शक्ति से, चमत्कृत करना बताया है। इसके बाहरी ओर अरबी और फारसी में कुछ लेख अंकित हैं।, 'ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी इस पर उत्कीर्ण कुरान की आयतों के आधार पर, लिखता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुरान पहले स्वर्ग में जा रही हो और फिर नीचे उतर, रही हो । इस पर देवनागरी में कुछ लेख हैं जिनके आधार पर कुछ लोग इसे हिन्दू भवन, स्वीकार करते हैं, परन्तु डॉ. रामनाथ इससे भी सहमत नहीं हैं। उन्होंने लिखा है : "न तो यह, बाराहमिहिर की वैधशाला का कोई निरीक्षण स्तम्भ है और न पृथ्वीराज का यमुना-स्तम्भ।, पुरातत्व, वास्तु और लिखित प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन और, इल्तुतमिश ने ही कराया था। सर जॉन मार्शल भी इसे 'पूर्ण रूप से इस्लामिक' इमारत, स्वीकार करते हैं परन्तु फर्ग्युसन ने लिखा है, "यद्यपि यह इमारत बहुत छोटी है पर हिन्दू, कारीगरों के कौशल का बेजोड़ नमूना है। यह प्राचीन दिल्ली की और इमारतों में भी अग्रगण्य, है।", »3, 3. अढ़ाई दिन का झोंपड़ा-कुतुबुद्दीन ने अजमेर में 'अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' नामक, एक अन्य इमारत का निर्माण कराया। मोलिक रूप से सम्राट विग्रहराज बीसलदेव द्वारा निर्मित, यह एक मन्दिर था जिसे काट-छाँटकर मस्जद का रूप दे दिया गया। इसकी निर्माण-शैली, 'कुब्वत-उल-इस्लाम' मस्जिद से मिलती-जुलती है। परन्तु यह उससे अधिक सुन्दर व विस्तृत, है। इस इमारत के हिन्दू मन्दिर होने की बात स्तम्भों पर उत्कीर्ण मानवांकृतियों से सिद्ध होती, है जिन्हें बाद में तोड़ा और मिटाया गया है।, 4. सुल्तान गढ़ी-कुतुबमीनार से तीन मील की दूरी पर मलकापुर में स्थित इस मकबरे, को सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मुहम्मद की स्मृति में बनवाया था। इसकी, दीवारें दुर्ग के परकोटे की तरह विशाल और सुदृढ़ हैं। यह सुल्तान गरढ़ी के नाम से प्रख्यात, है। इसके बीच का कक्ष अठपहला है और चारों कोनों पर बुर्जियाँ हैं। इसके नीचे भूगर्भ में, कब्र है। यह इमारत हिन्दू-मुस्लिम कला के मिश्रित स्वरूप का एक सजीव उदाहरण है। यदि, इस इमारत की मेहराबें मुस्लिम-शैली की प्रतीक हैं तब इसके स्तम्भ, उत्कीर्ण शिलाएँ तथा छतें, विशुद्ध भारतीय कला की प्रतीक कही जा सकती हैं। प्रसिद्ध कलामर्मज्ञ पर्सी ब्राउन ने इसकी

Page 4 :

कला-शैली की अत्यन्त प्रशंसा की है। सम्पूर्ण इमारत को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके, इल्तुतमिश के मकबरे के नाम से प्रख्यात है। यह लाल पत्थर से निर्मित है और इसमें एक ही, कक्ष है जिसके तीन ओर मेहराबदार द्वार हैं। मकबरे के भीतर सुन्दर खुदाई का कार्य किया।, गया है, साथ ही कुरान के अभिलेख और ज्यॉमिति की आकृतियों के सुन्दर अलंकरण हैं।, इल्तुतमिश को है। बदायूँ में ही सुल्तान ने 'होज-ए-शम्सी' तथा 'शम्सी ईदगाह' का भी निर्माण, निर्माण में हिन्दू-मन्दिरों की सामग्री को प्रयोग में लाया गया है।, 5. इल्तुतमिश का मकबरा- कुतुबी मस्जिद के उत्तर-पश्चिम में स्थित, है, कक्ष है जिसके तीन ओर मेहराबदार द्वार हैं। मकबरे के भीतर सुन्दर खुदाई का कार् ही, गया है, साथ ही कुरान के अभिलेख और ज्यॉमिति की आकृतियों के सुन्दर अलंका ३, 6. जामा मस्जिद-यह बदायूँ में स्थित है । इसके निर्माण का श्रेय भी, इल्तुतमिश को है। बदायूँमें ही सुल्तान ने 'हौज-ए-शम्सी' तथा 'शम्सी ईदगाह' का भी मिर्मा, सुल्तान, कराया था।, 7. अतारकिन का दरवाजा-यह नागौर (राजस्थान) में स्थित है। इसके निर्माण स, नामकरण का श्रेय भी सुल्तान इल्तुतमिश को है ।, सन् 1236 ई. में इल्तुतमिश की मृत्यु के साथ ही स्थापत्य-कला के विकास में एक, व्यवधान उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारी राजनीतिक समस्याओं में सदैव, उलझे रहे और भवन-निर्माण-कला के उत्थान की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर, भी बलबन के काल में बना उसका अपना मकबरा स्थापत्य-कला का सुन्दर उदाहरण है ।, 8. बलबन का मकबरा-इसका कक्ष वर्गाकार है। चारों ओर प्रवेश-द्वार हैं। इसके पर्व, व पश्चिम में छोटे-छोटे कमरे हैं। इस मकबरे के मेहराब दीवारों के दोनों कोनों से एक के, ऊपर दूसरा पत्थर रखकर और प्रत्येक को थोड़ा आगे निकाल कर निर्मित किये गये हैं।, खलजी-काल की इमारतें (1290-1320 ई), डॉ. के. एस. लाल का मत है कि स्थापत्य-कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खलजी के गद्दी, पर बैठने से हिन्दू-मुस्लिम शैली में एक नवीन अध्याय का शुभारम्भ हुआ। खलजी-युग के, प्रथम शासक जलालुद्दीन का योगदान इसमें नगण्य है, परन्तु अलाउद्दीन महान् निर्माता सिद्ध, हुआ। उसके समय की दो महत्वपूर्ण इमारतों का वर्णन प्राप्त होता है-(1) अलाई दरवाजा,, (2) जमातखाना मस्जिद ।, (1) अलाई दरवाजा-अलाउद्दीन ने 'कुब्वत-उल-इस्लाम' मस्जिद का विस्तार कराया।, वह कुतुब क्षेत्र में एक अत्यन्त ऊँची मीनार का निर्माण कराना चाहता था, परन्तु मृत्यु के क्रूर, प्रहार ने उसे इच्छापूर्ति का अवसर प्रदान नहीं किया। 'अलाई दरवाजा' अलाउद्दीन के काल, की सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारत है जो 1305 ई. में पूर्ण हुई। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया, है, परन्तु कहीं-कहीं सजावट के लिए संगमरमर की पट्टियों का भी प्रयोग हुआ है।, स्थान-स्थान पर अलंकरण हैं। इसे इस्लामी स्थापत्य-कला का सर्वाधिक कीमती रत्न स्वीकार, किया जाता है। इसके चारों ओर सीढ़ियोंदार चार दरवाजे हैं, जिनमें नुकीले मेहराबों का प्रयोग, किया गया है। नीचे की ओर पतले स्तम्भ बनाये गये हैं जो इसकी शोभा को बढाते हैं।, 'अलाई दरवाजा' सल्तनत-काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है । यह देगने में सहज ही हिन्दू, मन्दिर कला का स्मरण करा देता है। घर्सी ब्राउन ने लिखा है : "अलाउन लजी द्वारा निर्मित, गया